Retratos de Infância

O Hospital – Domingos – Da Ribamar ao Mangal – No fim do dia – Tardes de Cineclube – O Circo Boswell – A Escola Eduardo Vilaça – Clube Náutico – Férias – No fim da infância

Maresia e aroma doce de chuva em terra seca: duas fragrâncias da minha infância, enlevo desta cidade bipolar, entre monções marítimas e continentais, de dilúvios e estios; baluarte de matope e areia, mangais e savanas. E nesses extremos, a par dos vapores telúricos, a cacofonia de milhentos insetos e o coaxar rítmico de anfíbios. Um todo feito de duplicados instantes, do silêncio ao clamor, da luz à treva, da míngua à abundância. O lugar onde aprendi a fazer sentido do mundo.

Macúti é a nossa morada, um subúrbio costeiro de extensos areais a cinco quilómetros do coração da Beira, a segunda maior cidade moçambicana, com cerca de 50 000 pessoas (1). A extensão urbana tem aproximadamente 15 quilómetros contados a partir da pequena foz do Chiveve, ribeira de indecisos capilares feitos de mangais e marés. Povoação com origem em 1887, o seu território foi gradualmente liberto de pântanos circundantes como forma de estabelecer um estratégico porto defronte das embocaduras dos rios Púnguè e Búzi: um parto difícil que exige uma luta permanente para assegurar acesso à terra-firme, contra a implacável inconstância de lamaçais, correntes e caprichosos bancos de areia. Uma obstinada luta que explica o temperamento voluntarioso daqueles que aqui vivem.

O Hospital

A nossa casa tem porta de entrada com acesso direto para uma varanda aberta protegida com rede-mosquiteira, como prevenção contra a malária aqui endémica. A uma centena de metros, acariciando dunas e extensos areais, sussurra a contínua ondulação que o quebra-mar do recém-construído Clube Náutico não consegue amortecer. Nesse longo braço de betão muitas vezes brinco durante a maré-baixa, apanhando ameijoas expostas na vazante; ou, na sua ausência, escalando os antigos esporões de madeira usados para defesa da erosão costeira; ou ainda, não havendo melhor, observando casuarinas suspensas sobre dunas num intricado tecido de raízes e rizomas expostos pelo vento e pela maré-alta: a diversidade de fascinantes territórios em permanente mutação.

Beira: praia do Macúti, junto de um antigo esporão usado como quebra-mar

A poucos minutos de casa, atravessando pequenas ruas de terra batida, encontra-se o antigo hospital indígena. Aquele onde nasci, o ‘Hospital Rainha Dona Amélia’, fica situado próximo do centro da cidade, ao lado da catedral. Os diversos agrupamentos do extenso complexo hospitalar de edifícios térreos estão rodeados por um frágil cercado de arbustos para impedir a invasão do areal das dunas arrastados pelo vento, protegendo num dos seus cantos o labiríntico jardim de buganvílias, dracenas, palmeiras e coqueiros vergados pelo vendaval. É no meio desta inesperada verdura salpicada de cocos tombados, num edifício branco de dois pisos, que visito os meus primeiros amigos: Dona Bia e seu marido, o Enfermeiro-Chefe Sr. Maia. Muitas vezes peço ao Artur, meu acompanhante, para ali passar a caminho de casa, no regresso do usual passeio à praia. O contraste de cenários não pode ser maior: ao tumulto do oceano sucede o profundo silêncio dos pavilhões hospitalares; à luminosidade da beira-mar contrapõem-se as inúmeras sombras ambulatórias dos pacientes, caminhando lentamente ao longo das varandas das enfermarias. Vigor e fragilidade. Lado-a-lado.

Beira: Antigo 'Hospital Indígena' em 1930.

Os Maias são pessoas encantadoras, dedicados à missão de salvar vidas pelos filhos que não têm. E salvam-me também da solidão de não ter com quem brincar, senão raramente com minha irmã mais velha que já anda na escola. Os dias são longos, mas as curiosidades muitas e intrigantes naquele vasto mundo de obscuridades: Os dias são longos, mas as curiosidades muitas e intrigantes naquele vasto mundo de obscuridades: de costas para o mar, um amórfico claro-escuro retém o branco das paredes, as invasivas areias e os acinzentados telhados de zinco; até a vista poisar no pontilhado ondulante de brancos-e-negros de corvos esfaimados esgravatando as pilhas de detritos do jardim. Espreitando por debaixo de um telheiro próximo, o Volkswagen dos Maias reflete um lustroso perfil ónix semelhantes aos escaravelhos de garrida refletância que aqui abundam depois das chuvas. Num dia que se tornou inesquecível, em passeio através de um dos labirintos do jardim, sou atraído para um pequeno edifício separado dos restantes. Edifício misterioso, de impecável brancura, mas perdido no silêncio do espaço, de cuja janela observo um interior de penumbra e plena quietude. Sobre uma mesa de pedra vejo um lençol branco cobrindo um volume perfeitamente estático, dele despontando dois pés negros, um deles com uma etiqueta suspensa num dos dedos. A mão do Artur afasta-me repentinamente da janela: ‘é proibido espreitar espíritos dos antepassados, gente-da-noite, feiticeiros; vem castigo’. Descubro de repente o medo do que não compreendo, do que subitamente existe para além dos cinco sentidos: e talvez uma brutal explicação porque tenho dificuldade de adormecer sozinho na escuridão? Será que o Domingos me poderá explicar se é a solidão noturna que atrai essa ‘gente da noite’ e castiga aqueles que como eu têm medo dela?

Domingos

Os empregados domésticos têm usualmente os seus aposentos numa construção anexa à residência principal, ou no piso térreo nas traseiras junto ao jardim. Com alegria e curiosidade muitas vezes ali vou durante os seus períodos de ócio ou refeição, quando sou convidado para os acompanhar. Confesso que muitas vezes me dou conta que aquela comida –à base de molho de caril e papa de farinha de milho– tem sabores mais exóticos e apetitosos do que a nossa. Mas ainda mais empolgantes são os momentos de pura magia, quando em volta da fogueira ouço histórias milenares: contos encantadores da tradição oral africana, de um mundo muito mais emocionante do que aquelas conversas de xaxa que ouço nos cafés Riviera e Capri. Para além de refletir o calor e realidade do ‘presente’, os heróis e heroínas ali narrados fazem-me recordar a sabedoria daqueles que leio sobre o Rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda, Ulisses, e o Cavalo de Tróia. O meu primeiro amigo e mentor é Domingos, o nosso cozinheiro. De temperamento alegre e dominante, baixo, mas de sólida constituição, ele impõe respeito como líder de todos os outros empregados. A sua rede social estende-se à cidade e ao bazar que regularmente visita para adquirir as provisões dos frescos que consumimos. Mas Domingos tem mais do que essas tarefas domésticas: depois do trabalho ele prolonga as suas ausências até ao dia seguinte, quando regressa de olhos vermelhos e cansados, mas conservando um exemplar comportamento que neutraliza os resmungos moralizantes da minha mãe. Domingos desculpa-se, compreensivelmente, com o facto de ser obrigado a aceitar os convites à bebida, socialmente obrigatórios, dos seus ‘amigos de bazar’... Mas eu suspeito que também ele é vítima da solidão.

Da Ribamar ao Mangal

A Ponta Gea é um universo citadino mais vibrante e variado do que aquela de areais das ‘terras altas’ do Macúti. A ‘Ponta’ é na verdade mais arredondada do que pontiaguda, constituindo o topo da zona urbana mais próxima da entrada na barra. Como antigo istmo de depósitos fluviais, a Ponta Gea está emoldurada pelo Índico e por uma orla de mangais que se estendem para o interior entre a Praia dos Pinheiros e a Praia do Arângua, mangais esses gradualmente sacrificados pela expansão da cidade com centro na Praça do Município. Neste pequeno mundo entre ruelas de terra vermelha bordejando as manchas de mangal, e mais modernas avenidas ladeadas de acácias amarelas e rubras, mafurreiras, chanfutas e jacarandás, a diversidade de fragâncias, sons, fauna e flora é pautada por duas distintas estações: uma época seca de relativa quietude, de poeiras, queimadas e de finais de tarde de um vermelho magnífico; e uma outra que inicia um período de turbulentas trovoadas e enxurradas alimentando o alegre coaxar das rãs, o zumbido dos milhares de insetos que povoam o matope, e a explosão colorida nos jardins e alamedas com flores de acácia, sálvias, eritrinas, eufórbias, aloés, combretos, gladíolos. Nesta húmida quadra nada iguala os múltiplos desafios do mangal ao lado da nossa casa, cujos trilhos exploro, e onde reencontro Dafoe, Enid Blyton, Dumas e Melville em excitantes aventuras... para desespero da minha mãe quando de lá venho enlameado da cabeça aos pés, segurando um balde com peixinhos e caranguejos. A longa estação chuvosa é também aquela de eremítica clausura: leitura, música, coleção de selos e carros em miniatura ’Matchbox’. O mundo entre paredes. Dessas aventuras falei já noutra narrativa. (2). Sem ter idade escolar, os meus pais insistem na obrigação de me ‘entreter sozinho’. De preferência na companhia do meu ‘pequenino’ e dedicado Artur, claro está. Eu preferia ter Domingos comigo, mas ele está sempre ocupado com as tarefas de cozinha. Meu pai está invariavelmente atarefado, e minha mãe, embora ‘dona de casa’, tem outros compromissos familiares ou sociais. Eu não encontro crianças da minha idade para brincar. Ou, quando tal oportunidade se oferece, porventura sou desajeitado ou desinteressante, porque amigos não retenho. Minha irmã tem mais três anos do que eu e recusa partilhar as suas bonecas e brincadeiras comigo. Com adultos, geralmente sinto-me constrangido em ter que “ser” o que se espera de mim: simpatia, ‘portar-me bem’, obedecer. Por isso, estou melhor sozinho, livre de expectativas, invariavelmente à procura de novos desafios. Eu não tenho outra família na Beira: recém-casados, os meus pais e a minha irmã deixaram Lourenço Marques para a Beira em 1952, onde meu pai instalou uma fábrica e uma loja de móveis e decorações, em parceria financeira com o meu avô materno (3). Longe do padrão tradicional de ‘família extensa’ vivemos relativamente isolados. Excluindo raras viagens a Lourenço Marques, a Rodésia é o nosso habitual destino de férias.

No fim do dia

Os dias são longos, os crepúsculos breves. Talvez como o fim da vida, como nos contos do Domingos, esse instante em que a luz rapidamente desaparece num horizonte perpétuo-avermelhado, e aqueles que mais amámos em vida nos recebem do outro lado da cortina de cacimbo? Mas longe desse fim, e talvez por isso, é assim que me sinto quando me deito e ninguém está lá comigo para me abraçar e me levar até ao sono. Nessa espera quase sempre inútil, o ritual é invariável: da minha varanda vejo a luz do céu que se afunda no horizonte, de cor imprevisível, mas sempre intensa. Memoráveis são aqueles finais de tarde e a magnífica luminosidade laranja-carmesim-azul que delas erradia, uma cor que em nenhum outro lado vejo senão naquele firmamento e nas fogueiras que ardem na noite escura. Difícil descrever exatamente por palavras, mas eu tento mesmo assim: esses entardeceres arrastam com eles sentimentos de uma tonalidade ‘cor-de-dor’, a mesma que se reflete quando perplexo me olho ao espelho e não percebo quem é aquele outro que me olha. Dou-me então conta de que, como Robinson, naufraguei ao entardecer numa ilha deserta de onde não consigo fugir porque o oceano é imenso e eu não tenho o mangal debaixo dos pés para o atravessar. E perdido nesse areal sem tempo asseguro-me que na estante ao lado da cama tenho comigo a irmandade da távola redonda celebrando o santo Graal, e o submarino de Júlio Verne pronto para explorar o fundo do mar; e ainda, se o sono demorar, poderei navegar com o Huckleberry Finn ao longo do rio Búzi, ou como um d’ ‘Os Cinco’, descobrir o mistério da torre do farol do Macúti. Um pouco mais conformado, regresso uma última vez à minha varanda para comprovar que uma áurea de luz sobrevive no horizonte como presságio do amanhã, e que as rãs entoam um coaxar em harmonia com os deuses do mangal ali ao lado. E por fim enfrento aquele medo da noite quando a luz da cabeceira tem de ser extinta e ninguém lá está comigo, ninguém conta o fim de uma história para me adormecer, como daquela vez que queimei a perna e minha mãe passou a noite comigo. Mas hoje os lençóis estão frios, o ar-condicionado sussurra-me que tudo é artificial, que aquela aragem que sinto não vem da Antártica de Amundsen, nem das neves do Kilimanjaro de Hemingway. Tudo é uma mentira para nos trazer algum conforto, como todas as lendas que leio; porque aqueles homens nunca na verdade lá moraram, viking um e cowboy o outro, os dois perdidos como eu. E como minha mãe não veio para me deitar (quando ela vem adormeço feliz, sobretudo quando ela me enrola nos lençóis como uma múmia) levanto-me uma última vez para me certificar que a fila de miniaturas ‘Matchbox’ estão preparadas para a fuga, o Land-Rover devidamente equipado para a expedição ao fim-do-mundo, a coleção de selos alinhada nas pastas à espera do envelope que me leve através do canal de Moçambique até Madagáscar, ou muito mais longe até aquele improvável Magyar que suspeito não existir. Quando me deito de novo, desta vez tem que ser de vez, uma voz na penumbra (a de Domingos no seu saber milenar) diz-me que se cobrir o rosto com o lençol ninguém me fará mal: o espírito mau e o seu punhal é incapaz de perfurar aquele manto de audácia onde ele me assegura eu não estar só, e na ausência dos braços que me enjeitam, o sono leva-me por fim protegido no seu abraço até ao despontar do novo dia. (...)

Beira: Bairro da Ponta Gea, ‘Grande Hotel’ e os extensos mangais circundantes (c. 1959)

Tardes de Cineclube

O ponto alto de cada domingo é o ‘Cineclube Infantil’, com sessões realizadas nas instalações da ‘Associação Comercial da Beira’, onde assistimos aos hilariantes filmes de Chaplin, Buster Keaton e Laurel e Hardy, entre outros. Um universo mudo, pleno de vida e de desnecessárias palavras. Onde a música e o silêncio são um falar intraduzível. Uma introdução ao mundo dos adultos, feita pela sua última assistência – as crianças– antes do óbito daquela arte condenada pela invenção do som. Não importa as repetidas vezes que vemos os mesmos filmes, de cada vez os vemos diferentemente. Tanto a tragédia como o riso fazem-me melhor compreender o que meu pai lembra em situações de adversidade: ‘não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe’, o ciclo do eterno retorno da serpente que ele chama Ouroboros. Noutros dias, mais ‘sérias’ longas-metragens levam-nos ao mundo das ‘coboiadas’; não falando das ‘Belas Adormecidas’ e dos ‘Natais Brancos’ da Disneylândia que frequentemente deixamos para enfrentar à saída temperaturas que derretem o asfalto, ou os pequenos dilúvios que arrastam lodo e detritos urbanos. Finalizada a primeira parte da tarde é tempo de iniciar novas diversões, como sejam brincar ‘às escondidas’ ou ‘cowboys e índios' na Praça do Município defronte do Cineclube, praça quadrangular dotada de um pequeno lago central e de quatro pequenos jardins circulares em cada um dos seus cantos. Chegando o anoitecer, escapo-me para o edifício do Café Capri onde exploro com emoção o ‘sobe-e-desce’ do elevador, fazendo-o parar entre os andares, de onde as características arquitetónicas podem ser observadas de interessantes ângulos… até que minha irmã, que conhece bem os meus ‘esconderijos’, me arraste para junto dos meus pais para a habitual repreensão e o regresso a casa ao final de mais um dia de fortes emoções.

Beira: Praça do Município e edifício da Associação Comercial onde funcionava o Cineclube Infantil, c. 1965

O Circo Boswell

O Circo Boswell e eu chegámos à Beira sensivelmente na mesma altura, durante os anos 50, ambos no pico do verão. Eles da África do Sul, via Rodésia, e eu do Hospital a 300 metros do vasto quarteirão onde eles assentam tenda, geralmente pelo Natal. O terreno que usam para o efeito fica defronte do Cinema São Jorge inaugurado em 1954. Duas raras exibições circenses foram feitas em anos anteriores: uma em 1906, a do Circo Pagel, e outra em 1920 pelo Circo Boswell, instalado na África do Sul desde 1913, antes de se tornar Boswell-Wilkie em 1963 (4). O fascínio daquele mundo de fantasia, cor e audácia, começa desde logo na bilheteira, num vagão exibindo um brilhante friso de luzes intermitentes e convidativas, como as que piscam no topo da grande tenda. O circo e os seus múltiplos camiões, atrelados e vagões, podem ser apreciados à distância já que é proibida a aproximação daquele zoo itinerante com jaulas de leões e chimpanzés, e recintos para cavalos e elefantes. O ponto alto da exibição é a demonstração da coragem do heroico domador de leões ‘adestrados’, uma vez que muitas das outras espécies perderam o antigo fascínio para um público que a partir de 1960 tem acesso à fauna bravia no seu habitat natural no Parque Nacional da Gorongosa. O espetáculo é hipnotizante, explorando um mundo de ‘fenómenos’ nunca vistos: de anões e atletas de roupas vistosas e sensuais, de malabaristas, trampolins, equilibrismo de todas as formas, em bicicletas de múltiplos feitios, rodando em inúmeras e inimagináveis posturas, sobre bolas, sobre animais, com animais, cães, chimpanzés e elefantes treinados, os mais pequenos deles andando sobre as patas traseiras, vestidos ‘à bailarina’, de patins, em longas pernas-de-pau; não falando da espantosa corda bamba, com atletas pendurados, sós ou em grupo, por vezes girando velozmente agarrados pela boca; e ainda a ginástica no solo com saltos mortais, flic-flacs, estrelas, tudo entremeado com a hilariante presença de palhaços, anões e seus acompanhantes. Finalmente o ponto alto do ‘show’: a jaula dos leões de juba negra, obedecendo ao chicote do treinador até o limite da sua santa-paciência, mas sempre rugindo-como-deve-ser para amedrontar o público, como faziam no tempo do circo ‘a sério’ da Roma antiga, com a diferença que ali eles devoravam criminosos e mártires. Esta é uma muito aguardada visita natalícia, repetida com alguns novos e muitos velhos números, com equipamento e figurantes que com o passar dos anos vão revelando algum desgaste. Feitiço de notável simplicidade, mas sempre fascinante: um palco com 15 metros de diâmetro que nos teletransporta para uma galáxia em permanente fluxo gravitacional, girando, girando, girando até à vertigem...

A Escola Eduardo Vilaça

Uma nova fase da infância começou, e mal, com uma rápida passagem pela pré-primária do Colégio Luís de Camões onde apanhei a primeira surra: a dona Alda não tolerou o meu ingénuo embuste que era perseguir colegas assustando-as com pretensas caca de galinha apanhada no terreno. Um passo duplamente traumatizante, escolar e romanticamente falando. Em contrapartida, a entrada pouco tempo depois na Escola Eduardo Vilaça é um bálsamo: novos colegas de todas as cores, um edifício antigo, mas digno, uma professora (dona Olímpia) maternal e competente. A velha escola assenta em pilares de cimento de cerca de 1 metro de altura, e correndo na brincadeira através daqueles labirintos no primeiro dia de aulas, sofri uma lesão na cabeça: uma outra má entrada, desta vez rapidamente remendada no hospital ao lado, abençoados que somos pela triangulação escola-igreja-hospital. Um paradoxal fenómeno que faz lembrar o ‘Portugal dos pequeninos’ reflete-se nas matérias lecionadas, que nos obriga a decorar rios e montanhas portuguesas de que dificilmente iremos visitar, ignorando 'as nossas' realidades. Assim verificamos que na prática o Tejo é aparentemente muito mais digno de referência do que o Zambeze aqui ao lado, e a Serra da Estrela, com os seus 2000 metros, muito superior aos 5900 metros do Kilimanjaro. Falando de história, a nossa identidade começa com D. Afonso Henriques e a Dona Urraca (na escola da catequese aprendemos que é o Adão e a Eva, mas adiante), e do berço humano em África não se fala porque neste continente somente se conhece, e remotamente, a pré-História, já que nunca aprenderam a escrever senão junto do Mediterrâneo muito a norte (o melhor sempre a norte, como a Pátria); mas essa é uma outra África, a dos Mouros. A escola tem altas paredes e janelas, com gelosias de vidro transparente, bem como dadeiras corridas e carteiras duplas de madeira ‘panga-panga’ onde cuidadosamente desenhamos as primeiras letras em cadernos pautados. E como depois das letras vêm os números, cantamos em coro a tabuada, como fazemos na catequese quando dizemos a ‘Avé-Maria’ e o ‘Pai-Nosso’. A mãe mandou fazer capas plásticas para proteção dos livros nas costureiras do ‘Lar Moderno’, que se tornaram muito úteis, já que o recreio tem muita lama na época da chuva e as casas-de-banho são pouco agradáveis de visitar, excluindo a obrigatória passagem para lavar as mãos antes de receber a dose mensal das amargas pílulas de quinino, administrada por enfermeiras de bata branca. A escola é um novo mundo de alegre convívio e aprendizagem: as figuras nos meus livros ali ganham outra vida depois de perceber as letras que representam as palavras que dizemos. Encontrar a linha entre o que se diz e o que se pensa, foi a segunda grande descoberta depois da exuberância labiríntica do mangal. E a terceira aprender a andar de bicicleta. Todas elas abrindo as portas para um mundo novo em grande medida similar: como encontrar o caminho direito por curvas tortas.

Beira: Escola Eduardo Vilaça, c. 1930

Clube Náutico

Uma atração de fim-de-semana é poder velejar no Clube Náutico. Numa cidade que existe sob o signo da água, o mar arrasta constantes profecias do bom e do mal, como cedo aprendi: enquanto muitos brincam nas ondas, outros perecem. Embora nesta idade o fim parece estar, enganosamente, muito longe (explico-me adiante). No meio dos meus livros de aventuras veio parar a novela ‘O Velho e o Mar’, do qual li algumas empolgantes páginas. As suficientes para perceber que o mar, como o mangal, é portador de uma linguagem universal que une a humanidade, que defende aqueles que melhor o entendem e respeitam. E esses geralmente vencem. Eu perguntei à minha mãe se aquela era uma história real e ela disse-me que todas as histórias têm um fundo de verdade. E aquela devia ter bastante disso, tanto assim que o autor tinha há pouco tempo recebido o Prémio Nobel. Eu disse-lhe que um dia gostaria de trabalhar perto desse Nobel que apreciava tanto o mar como eu5. Naquele clube fiz algumas excitantes regatas num Dabchick da escola de vela, uma pequena prancha de invenção sul-africana, que me encheu a alma até ao imprevisto: sendo muito mais prático navegar sem o enorme e pesado colete de salvação, num dia particularmente ventoso e no entusiasmo de uma bolina mais cerrada, escorreguei e caí ao mar, enquanto a embarcação continuou a navegar por um espaço que me parecia infindável. Quanto mais me aproximava, mais ela se afastava. A forte corrente e a distância entre nós levaram-me à exaustão e foi num último fôlego que alcancei o barco. Pela primeira vez dei-me conta daquilo a que chamam ‘o fim’, e no imaginar da profundidade que estava em vias de ser o meu destino, ganhei desde então uma certa fobia à vastidão oceânica. Deixei por algum tempo a paixão ao largo, tentando afogar o nefasto marinheiro em mim, mas acabou por sobreviver aquele outro que havia sobrevivido: quando um cliente do pai decidiu pagar a uma dívida com um pequeno barco à vela da classe ‘Finn’, o ‘Carla-Alexandra’, regressei novamente ao mar, desta vez protegido por um casco que me abraça e não me deixa facilmente cair.

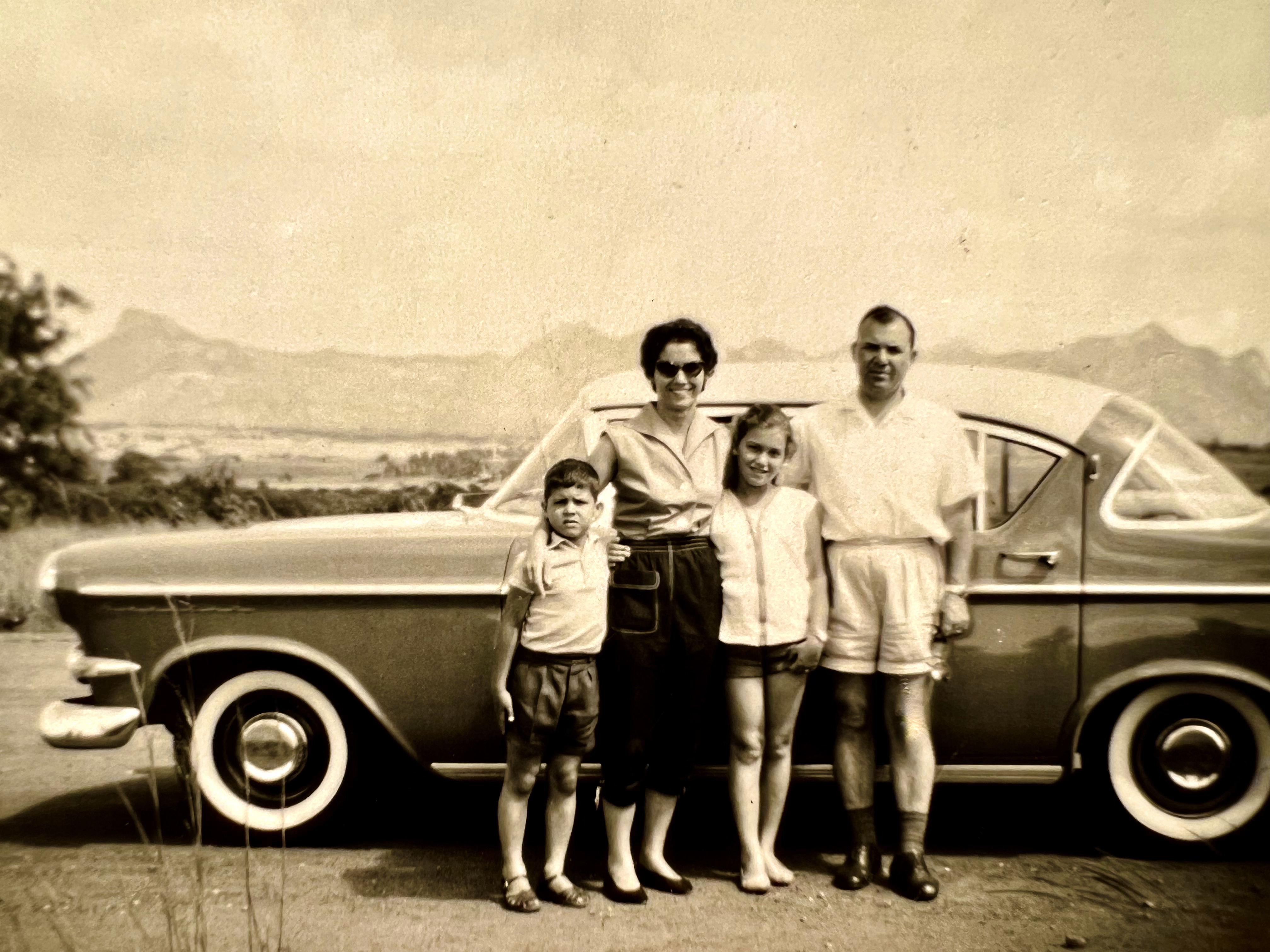

Férias

As férias de Natal trazem à Beira a habitual horda turística rodesiana, ocasião em que a nossa família se muda para o clima ameno daquele planalto. A excitação dos preparativos do dia anterior à partida torna-nos impacientes, e a noite difícil de ser passada: todos os ruídos, da cozinha à garagem, das malas a abrir e a fechar, o rodopio de roupas preparadas pelo ‘mainato’, aquilo que podemos, ou não, levar connosco... até finalmente chegado o momento em que, depois do pequeno-almoço, iniciamos a viagem de cerca de quatro horas, que nos leva da cidade envolta na neblina matinal e dos subúrbios que então despertam, através das vastas planícies fluviais dos rios Púnguè e Búzi numa distância de cerca de 280 quilómetros entre o Alto da Manga à fronteira de Manica. Ao longo da estrada veem-se frágeis palhotas, algumas com cabras e galináceos sob a guarda de cães franzinos, à sombra de cajueiros e mangueiras, casebres que são a pouco-e-pouco substituídos por propriedades industriais de maior dimensão. Depois de três horas de viagem para oeste, passando pelo Chimoio, surgem à distância os contrafortes do planalto. Também este tem sido o caminho natural para o interior desde tempos primordiais: às florestas costeiras, mangais e largos cursos de água das planícies fluviais que se prolongam até ao maciço da Gorongosa e às margens do Zambeze, sucedem-se as muralhas graníticas das terras altas para o interior de Manica, a porta de entrada no planalto onde artistas desde há milhares de anos deixaram a sua marca (6). E ao darmos conta de aragem mais fresca e rarefeita, a paisagem abre-se numa diversificada paleta de verdes atapetando as montanhas de Inyanga e Vumba, altura em que minha irmã e eu cantamos de alegria, certos de ter chegado à última etapa para Leopard Rock, ou –alternadamente–Troutbeck Inn, onde nos alojamos durante duas semanas.

Rodésia: a caminho de Leopard Rock, 1960

Assim iniciávamos o melhor do ano, nas férias de Natal, desta vez –que recordo como se fosse um filme– numa inesquecível viagem para a Rodésia, a última da minha infância. O ano é 1965, o mês é Dezembro, e fazemos a habitual paragem por uma hora no jardim municipal de Umtali (agora Mutare), logo após a passagem de fronteira. Meus pais, minha irmã Nini e eu. O jardim é muito bem cuidado e nós passeamos por entre densos canteiros de flores multicores, hibiscos, cíclames, amarílis, orquídeas, gloriosas e buganvílias. As acácias florescem numa explosão de carmesim, e as dálias e crisântemos numa multiplicidade de tons fluorescentes. A mãe aproxima-se de uma enorme dália de um laranja luminoso e, tomando-a delicadamente entre os seus dedos sem a arrancar, connosco partilha o seu esplendor. O ar é fresco e revigorante; o lugar e o tempo condizentes com a pujante atividade da fronteira colonial em expansão. Num placard do ‘Rhodesian Herald’ pode-se ler que o Nobel da Paz acaba de ser atribuído a Martin Luther King Jr., que Elizabeth Taylor desposou Richard Burton, que Nelson Mandela é condenado à prisão perpétua e que os Beatles gravam o seu primeiro disco. Comentamos que a guerra colonial que acaba de deflagrar em Moçambique não parece ser notícia de primeira página, visto que a 11 de Novembro Ian Smith declarara unilateralmente a Rodésia como independente. A mãe refere com admiração ser o cinema uma fábrica de mitos e o casal Burton a sua melhor prova. O pai questiona se Mandela não deveria ter partilhado o Nobel com Luther King. Nini e eu observamos que os Beatles são como o grupo Beirense ‘Os Rebeldes’, mas com um aspeto de malcomportados. Eu acrescento que a capa do novo disco a ser gravado (que o meu amigo José Manuel me mostrou, o filho do professor Zeca Afonso do Liceu, também cantor e amigo da banda) documenta essa domesticada rebeldia: de fato e lacinho, pendurados na escultura ‘A Mão’ defronte do Grande Hotel, escultura que eu costumo trepar. Eu, vestindo o habitual calção curto de caqui e camisa talhados no ‘Casa Bulha’, olho inquisitivamente os pais, dando conta de ter falado demais (e se eles agora me irão proibir de trepar ‘A Mão’?) perscrutando ao mesmo tempo um cão que corre para me cumprimentar com um familiar abanar de cauda. Como o nosso ¨Lord’ faria, se não tivessem cortado a cauda como fazem à raça Boxer. A atração é mútua como estou já habituado, sendo eu quem geralmente ‘adota’ os cães que temos. Aproximo-me seguidamente de um obelisco próximo em memória aos combatentes da Primeira Grande Guerra, que tem uma placa de bronze gravada, entre o pouco que consigo ler, ‘Empire’ e ‘1914-18’. Na sua base, listas extensas de nomes que leio sem encontrar um nome português. Retomamos viagem para o hotel em Leopard Rock, que leva cerca de uma hora. Numa região de rara beleza, a cordilheira do Vumba estende-se ao longo da fronteira onde atinge uma altitude de cerca de 1910 metros, usualmente envolta em nevoeiro de início e final do dia, daí o seu nome na língua local Shona.

Beira: Grupo musical ‘Os Rebeldes’ à sombra d’A Mão’, defronte do Grande Hotel, 1966

O hotel de Leopard Rock existe desde 1946, sendo particularmente famoso desde 1953 quando a rainha de Inglaterra ali se hospedou e descreveu a região como ‘a mais bela de África’. Não que se compare, mas também eu obtive alguma notoriedade naquele hotel quando, numa anterior estadia incendiei acidentalmente as cortinas do quarto que partilhava com minha irmã, distraído que estava na minha procissão de velas acompanhada pela ‘Avé Maria’ de Bach e Gounod que adoro cantar. Leopard Rock, um hotel familiar com lotação até 40 hóspedes, tem a particularidade de se assemelhar a um castelo de contos de fadas, com longas torres cónicas e compridas escadarias projetadas sobre um amplo jardim com uma arredondada piscina, fontenário e um pequeno escorregador. Outra interessante particularidade é que as crianças até aos 15 anos têm uma sala de refeições própria e estão proibidas de ir à sala de refeição dos adultos, onde ao jantar uma pequena orquestra alegra o ambiente com um jazz suave. Mas em compensação podemos ver um pouco da televisão que chegou à Rodésia em 1960. A água da piscina é muito fria, de montanha, longe das temperaturas amenas do Índico. O meu fato-de-banho revela agora o contraste de uma tez queimada e a palidez que os calções e a camisa de manga curta anteriormente escondiam. Caricatural, o que me faz corar de vergonha. Eu sento-me na varanda junto de meu pai, de quem me sinto mais próximo nesta idade. Depois do ‘chá das cinco’, e de um rápido e sofrido banho, jogamos ténis. Meu pai, Nini e eu. A nossa mãe passeia junto da piscina, recentemente equipada com uma cerca metálica. Eu corro a buscar uma ‘Coca-cola’ ou ‘Fanta’, exóticas bebidas ainda não disponíveis na Beira (apenas em Lourenço Marques, gente a quem nós chamamos de ‘Coca Colas’). Mas o sol de montanha é forte, e os meus pais obrigam-me a usar um chapéu de palha, e a mãe aplica protetor solar nas nossas costas. De regresso à varanda do hotel vemos os contrafortes do Vumba bordejando o horizonte, onde repousam as ruínas que costumamos visitar, amuralhados de pedra pré-coloniais que fazem lembrar miniaturas de Grande Zimbabwe, recordando com orgulho termos sido ‘nós’ os primeiros europeus a ali ter chegado. (7)

No fim da infância...

... quando deixei de ser um dos ‘Cinco’, para passar a ser o ‘Cento e Vinte Seis’ do Colégio Jesuíta em Santo Tirso. Mas deixem-me explicar. Porque os fins dos dias se tornaram invariavelmente cor-de-sangue e a solidão estagnante como matope de mangal; porque o tempo de infância demora uma eternidade, até que de repente tudo muda: a memória desse passado torna-se breve, a perceção do presente confusa, a expectativa do futuro angustiante e incerta. E com elas novas interrogações: e Eu, quem sou Eu? Porque existem ‘coisas’ em vez do nada? Que realidade é esta, este novo sentir o mundo, este clamor dos sentidos? São estes porquês aquilo que chamam o despertar da consciência, a adolescência que um dia acontece? Poderei talvez fugir para outro lado para adiar ‘esse dia’? No mundo da minha infância havia ordem; agora tudo surge como acidental e caótico. Novas e mais complexas palavras arrastam conceitos autoritários, como justiça, verdade, erro. E pior ainda, consequências. A simples apreensãodo mundo já não chega como realidade; para procurar a ‘razão das coisas’ é agora necessário compreender o que está ao meu redor. De repente passei de mero espectador a ator, um papel que exige ‘maneiras’ e ‘conveniências’ sociais, porque –dizem– a espontaneidade morre com a meninice. Mas será que procurando um novo mundo, longe de minha casa, ele oferecerá mais dessa empolgante diversidade de horizontes, línguas e hábitos como aprecio na Rodésia? Um novo desafio e novas oportunidades? Curioso pensar que agora me dou conta de ter crescido numa remota cidade de uma ‘Província’ a milhares de quilómetros de uma metrópole timidamente europeia, numa sociedade segregada e fragmentada entre 24 idiomas da língua Banto; um território também ele prisioneiro, como Portugal, entre o mar e a vastidão do interior, sem outra opção senão a de atravessar a Rodésia e parte da África do Sul para chegar à sua capital (Lourenço Marques).

Que esperar desta nova aventura? Meus avós maternos acolhem-me duas semanas em Lisboa onde se encontravam de férias, antes de me deixar no Colégio Jesuíta em Santo Tirso para onde meus pais decidiram eu prosseguir estudos como aluno interno. Final do verão, Lisboa cidade luminosa, mas fria; um outro tipo de frio, não aquele que vem de fora como na montanha do Vumba, mas de dentro; um frio impossível de repelir, que se cola à pele. Sinto-o nas paredes do Hotel Eduardo VII, no cinema Tivoli onde acompanho três vezes minha avó para ver o ‘Música no Coração’ (como Maria no seu convento, como será a clausura que me espera?); sobretudo sinto-o, dizia, na miséria humana dos muitos pedintes da Avenida da Liberdade, no relativo provincianismo da capital do império. Mas melhores livrarias, onde encontro abundante literatura, entre elas a publicação póstuma do poeta moçambicano Reinaldo Ferreira, também ele dividido entre amores imaginários e a fragilidade da condição humana; em que ele confessa que ‘a ponte que nos une – é estar ausentes’, olhando Rosie, a rameira-talvez-Pitonisa profeticamente anunciando a morte da Hidra imperial.(8) E pensando eu ter agora descoberto um outro, mais esmerado, nobre e belo reino da fantasia, quando rascunho os meus primeiros poemas, eis que leio que Zarathustra acusa os poetas de demasiado mentirem (9), porque eles pensam em metáforas e, como muitos outros são ignorantes e mentirosos. Eu que devotamente escrevia: ‘Súbito, desperto súbito / Entre dois mundos / o espaço é vasto / o tempo imenso/ entendes tu, entendes o que dizem? / que língua falam / que ouves, que assim também pensas / idêntico, mas diferente? (...)´ Vejo assim que a adolescência promete ser um território pleno de armadilhas, de cacimbo, matope e marés a que eu não me posso furtar mesmo depois de dali partir.

O Instituto Nun’ Alvres em Santo Tirso é um edifício nobre, recuperado do antigo Hotel das Caldas da Saúde, feito colégio a partir de 1932. Torres cónicas no canto de duas fachadas, como o Hotel de Leopard Rock. Mas aí terminam as comparações. A estadia aqui é de 3 meses encarcerado até às férias de Natal. Ali as estadias eram em plena liberdade durante as férias de Natal. Ali o quarto tinha um número. Aqui eu sou um número, um entre uma dezena de colegas dormindo numa camarata, com o ‘Irmão Perfeito’ em quarto contíguo. Tudo em silêncio e austeridade. Excluindo servirem um copo de vinho tinto de produção local ao jantar (paradoxo que não entendo e, sem tal hábito, ofereço-o aos colegas de mesa). Seguramente da mesma colheita que um dos padres usa na matinal missa obrigatória. Aqui o frio por dentro é gélido. Falando a mesma língua somos de distintos planetas. Que aqui também existem, como por exemplo aqueles que pagam a sua estadia e aqueles que aqui estudam gratuitamente como forma de prosseguir uma carreira eclesiástica. Eu, nós e os outros. Eu que cresci entre nós e os outros. Mas quero, mesmo assim, ser igual: muitos dos meus colegas dizem-me que se confessam diariamente antes da missa, alternando confessores. A explicação é a de que eles esperam isso de jovens adolescentes, e nós não podemos desiludir quem nos educa. Fico a saber que o que se deve dizer na confissão: eu pequei, meu padre, por ‘pensamentos, palavras e obras’. Na minha confissão, contudo, tenho excluído referir as obras, pois que as não tenho feito. O meu confessor estranha essa omissão e insiste em saber se eu realmente não tenho ‘feito’. Presumo que isso afeta o número de ‘pais nossos’ e ‘avés-marias’ a dizer, para assegurar a remissão do pecado? Um colega seminarista particularmente interessado na obra de Santo Agostinho aponta que o meu universo parece estar longe do desejável modelo espiritual, daí a instabilidade na minha vida; e observa que mesmo aquele santo teve severos problemas com as suas ‘obras’, rogando ao Senhor ‘Dai-me a castidade e a continência; mas não ma deis já’. (10). Aqui a conduta moral é muito estrita, a nudez proibida: os duches são tomados num pavilhão com cabines separadas. Um dia em que colegas se engalfinharam no corredor, eu espreitei da minha cabine, ainda antes de estar vestido. Fui ameaçado de expulsão, por isso e por usar palavras ‘feias’. A clausura é cruel, em três meses, sem daqui sair, não tenho recebido senão ocasional correspondência. Não era esta a descoberta e a aventura que havia imaginado. Numa gélida madrugada, em confissão, admito que já não entendo a diferença entre realidade e fantasia, que desejo voltar para casa, mas já não sei como regressar. Que ainda por cima agora pequei por pensamentos, palavras ... e feitos. ‘Ah... finalmente... bem-vindo à adolescência!’, disse o padre num suspiro.

Santo Tirso: O ‘cento e vinte e seis’, entre outros. Instituto Nun’Alvres, 1966

Ilustrações: (1) Na praia do Macúti, entre antigos toros para defesa do litoral (foto do autor); (2) Hospital Indígena em 1930, fotos do Arquivo Nacional da Torre do Tombo / Wikimedia Commons; (3) Ponta Gea c. 1959, Delagoa Bay / Wordpress; (4) Praça do Município, Postal, c. 1965; (5) Escola Eduardo Vilaça, Arquivo Torre do Tombo/ Wikimedia Commons; (6) A Caminho de Leopard Rock, 1960 (arquivo do autor) (7) ‘Os Rebeldes’ à sombra d’A Mão’, defronte do Grande Hotel da Beira, 1966, Orfeu/Movieplay Discográfica AS

1 … na década de 50

2 ‘Segredos de Natal’

3 A migração de Portugal para as suas colónias (‘Ultramar’ a partir de 1951) conheceu especial expansão depois da segunda Grande Guerra, mas exigia a obtenção de uma ‘carta de chamada’. O meu pai deixou Portugal ainda adolescente depois da morte do meu avô paterno, juntando-se ao seu irmão mais velho em Lourenço Marques, ali tendo completado o curso Industrial e Comercial. A minha mãe é filha mais nova de um empresário estabelecido no sul de Moçambique desde 1905. A nossa ascendência tem raízes medievais na Serra da Estrela, mais recentes na Mesquitela, mais remotas em Linhares, onde um antepassado foi Capitão-Mor do Castelo há cerca de 400 anos. Do lado materno a família mais próxima vem de Fornos de Algodres, ambas com propriedades agrícolas relativamente extensas e, suspeito de um dos costados, eventual ligação judeu sefardita. As fisionomias de família refletem bem essa diversidade genética, entre cabelos loiros e olhos azuis (elementos celtas e germanos) a olhos castanhos e cabelos escuros (tipo mediterrânico), embora integradas numa personalidade-base tipicamente ‘serrana’: pragmática, voluntariosa e conservadora. V. ainda ’Características da emigração histórica para Angola e Moçambique’, Entrevista com Cláudia Castelo, http://observatorioemigracao.pt/np4/4707.html

4 Mia Uys, Animals, acrobats and amusement: A history of performance in South Africa’s circus industry, c.1882–1963. MA Thesis, Stellenbosch 2021, p. 37, in https://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/110070

5 Mal sabia então que Anfitrite me havia de premiar com tal desejo muitas décadas depois... embora Alfred Nobel tivesse feito fortuna com a invenção da dinamite, e não com o mar.

6 Pinturas rupestres do Monte Chinhamapere

7 António Fernandes foi o primeiro europeu a procurar as fontes do ouro no interior (Manica, Makaha e Mazowe) a partir de Sofala, entre 1509 e 1512. E o capitão do forte de Sofala, Vicente Pegado, o primeira a dar notícia em 1531 da existência de antigas ‘côrtes’ localizadas no interior do planalto, designadas por ‘Symbaoe’ (centros políticos regionais do qual o mais prominente foi o Grande Zimbabwe).

8 Final do poema ‘Eu, Rosie, eu se falasse, eu dir-te-ia’ de Reinaldo Ferreira, Poemas, Portugália, 1966, p.38.

9 F. Nietzsche The Portable Nietzsche, New York: Penguin Books, 1976, pp.238-241, Thus Spoke Zarathustra, secção “On Poets”, Parte II, número 18.

10 Santo Agostinho, Confessions, Oxford University Press, 2008: excertos “Things which are not in their intended position are restless” p. 278; e “Grant me chastity and continence, but not yet”, p.145.